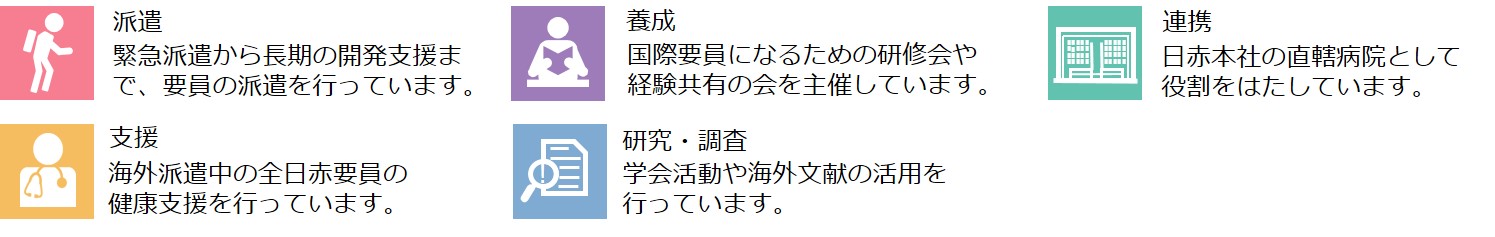

国際医療救援部の役割

国際要員の養成から派遣へ

「国際活動について知りたい」と希望される方の背景や専門性はとても多彩です。専門職として高い技術を持っているけれども、国際活動については今から学ぶという方もいれば、社会人一年目から国際支援をライフワークとして目指されている方もいます。

それぞれのニーズにマッチするよう、私達はさまざまな研修やイベントの企画、情報提供などを行っています。あわせて、本社である日本赤十字社が実施する要員登録必須研修の受講に向けた支援も行っています。

すでに要員登録された職員に対しては、専門技術の向上と、より高度な救援資格の獲得を支援しています。

シェアの会 – いろいろな経験をみんなで持ち寄る会

シェアの会は基本的に”Potluck party”スタイルの参加型イベントです。主催者と講演者が、あたかもすべての料理を準備して提供するような一方通行の「講演会」ではありません。それぞれの参加者が一品ずつ料理(話題・意見)を持ち寄って、みんなで楽しむ形式です。主催者は「メイン」となる料理を提供してくれる演者を依頼しますが、参加者の皆さんがそれぞれの意見をだしたり、時には話題にアドバイスを添えるなど、双方向のコミュニケーションであることが特徴です。

国際救援や公衆衛生、感染症の話題が多いですが、時には海外の映画や食べ物の話を取り上げることもあります。

毎月第4木曜日の午後6時30分より開催しています。赤十字職員かどうかに関わらずどなたでも参加できますので、開催案内のメール受信を希望される方は、こちらをクリックしてください(外部サイトに遷移します)。

|

|

| 従来からの対面形式にリモート発信を加えたハイブリッド形式で開催しています。

国内外から参加いただけるようになりました。

|

|

派遣される要員の支援 -安心して活動してもらうために-

国際要員の派遣時支援は、当センターがはたしている重要な役割です。当センターからの派遣だけでなく、嘱託要員を含めたすべての日赤国際要員が、派遣中も心身ともに健康でかつ安全に活動できるように支援しています。

派遣前の支援

個人携行医薬品の支給と情報提供(ブリーフィング)、ストレス・マネージメントについて確認を行い、要員が安全で健康に活動できるように支援します。

派遣中の支援

24時間対応の電話およびメールによる健康相談を行い、要員が現地で病気になったり、健康に問題が生じたときは相談に乗ります。必要があれば日本赤十字社の担当者と連携して医療機関受診に関する支援も行います。

派遣後の支援

派遣後のストレス・マネージメントを行います。必要に応じて個別で支援を行います。

研究・調査 -支援活動を調査して社会に貢献するために-

支援対象者だけでなく、学会活動を通じて社会に貢献する必要もあります。このため、日赤の国際活動で得られた知見を国際活動の専門学会のみならず、医療や感染症、公衆衛生などの専門家が集まる学会へ発表しています。

また、私たちはWHOやIFRCなどにより公表された海外文献を翻訳する活動を通じて、日本国内において海外の有用な知見を応用したり、共有することに貢献しています。

国際赤十字・赤新月社連盟のピアPFA資料を翻訳しました

「困っている友達へのサイコロジカル・ファーストエイド~ピアPFA~」は、国際赤十字・赤新月社連盟 心理社会的支援リファレンスセンターにより作成された資料パッケージの一部です。このパッケージ資料は若者にPFAを紹介し、PFAとは何か、さまざまな状況でピアサポートを提供するためにPFAをどのように活用できるかについて概要をまとめたもので、以下の2つから構成されています。

・困っている友達へのサイコロジカル・ファーストエイド~ピアPFAハンドブック~

このハンドブックでは、若者にPFAを紹介しています。PFAの行動原則「みる きく つなぐ」について説明し、仲間を支援するためにどのようにPFAを活用できるか例を示しています。

・困っている友達へのサイコロジカル・ファーストエイド~ピアPFA研修マニュアル~

このマニュアルでは、2日間の研修を想定したプログラムとノートで構成され、その他PFAに関する資料も紹介しています。

連携 -本社直轄病院としての役割をはたしています-

こころのケア(心理社会的支援)事業

当部は国際赤十字の心理社会的支援の国内導入に尽力しました。現在も、心理社会的支援の要員を国内外の災害に派遣するだけでなく、要員のための研修会を開催するなど、日赤のこころのケア事業の推進に努めています。また、国内におけるこころのケア活動の経験や知識を国際赤十字に提供しています。

メディカルロジスティクスに関する人材強化

|

薬品の管理について現地スタッフと協議する

小林映子薬剤師(バングラデシュ南部避難民救援事業) |

医療支援活動を行うにあたり、医薬品等の調達・供給・管理を行う要員(メドログ)、医薬品の品質確保や適正使用を含めた薬剤業務を担う要員(薬剤師)、税関や輸送、調達の管理を担う要員(ロジ)の人材育成が大切です。特に、薬剤師等とロジ要員を総称した「メドログ要員」の強化が求められています。

私達はメドログにかかる必要な知識や方法について周知するための研修会を開催しています。また、連盟(IFRC)の医薬品・メドログ分野タスクチームのメンバーとして薬剤師が参画して、日赤の人材強化に貢献しています。

WHO公開の新型コロナウイルス感染症対応迅速チェックリストを翻訳しました。

新型コロナウイルス感染症の流行に対し、病院や介護福祉施設が現在の対応能力や自施設での拡大可能性などを迅速に評価できるよう、WHOがチェックリストを発表しました。必要に応じて、容易に何度でもモニタリングできるようにエクセルシートで集計できる工夫がなされています。

当部ではこれを翻訳しました。ご希望の場合は下記よりご自由にダウンロードしてご利用ください。

COVID-19対応迅速チェックリスト 病院/介護福祉施設用 保健医療サービス能力評価

・ガイダンスノート【ダウンロード】

・エクセル評価ツール【ダウンロード】

WHOの英語版原本

・

Rapid hospital readiness checklist: Interim Guidance 25 November 2020【link】