「息切れ、咳-その不安に、間質性肺炎センターの専門チームが応えます」

診断から生活支援まで、日本でも数少ない「間質性肺炎専門センター」が、あなたの毎日を支えます。

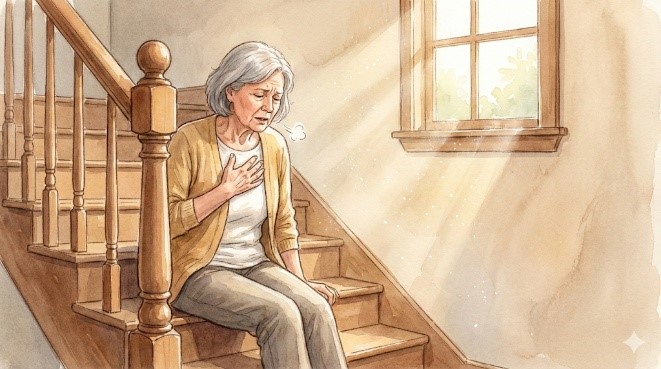

【こんな症状はありませんか?】

「年のせいだと思っていませんか?」

以下の症状は、間質性肺炎のサインかもしれません。

• 坂道や階段を上ると、すぐに息が切れる

• 乾いた咳(コンコンという咳)が長期間続いている

• 健康診断のレントゲンで「肺に影がある」「肺が硬くなっている」と言われた

• 「間質性肺炎の疑い」と診断されたが、詳しい検査をしていない

当センターは、疑いのある方から診断済みの方まで、どなたでもご受診いただけます。

(※受診には、現在のかかりつけ医療機関からの紹介状が必要です)

【当センターが選ばれる4つの理由】

①最適な医療提供体制と実績

東京都心に位置し、北海道から沖縄まで全国から多くの患者さんをご紹介いただいています。入院患者数は年々増加しており、豊富な診療実績に基づいた最適な医療を提供します。

② 院内外の英知を結集した「多職種チーム医療と精密診断 (MDD)」

当センターの最大の強みは、職種や施設の垣根を越えた強固な連携体制です。

- 院内の多職種連携:医師・看護師・薬剤師・理学療法士・管理栄養士・ソーシャルワーカーなどが密に連携し、検査から日常生活のサポートまで一貫して支えます。

- 院外専門医とのMDD:呼吸器内科医に加え、放射線科医、病理医など各分野の第一人者が集まり、一人の患者さんについて詳細に話し合う「多職種診断カンファレンス(MDD)」を定期開催。精密な画像診断と病理診断を組み合わせ、最も適切な治療方針を導き出します。

③ 「食べて動く」を支える独自の生活支援

薬による治療だけでなく、専門スタッフによる「呼吸リハビリテーション」と、当医療センターオリジナルの「呼吸ケア食(栄養療法)」を導入。体力を落とさず、病気と向き合うための体づくりを徹底サポートします。

※今後、日赤オリジナルアプリにより、一人一人の活動度、必要熱量、食事摂取などから総合的に判断し、適切な治療方針を検討していく予定です

④ 通院・紹介に便利な「アクセスの良さ」

渋谷、恵比寿、広尾といった主要ターミナルからのアクセスが良く、都内近郊の方はもちろん、遠方から新幹線や飛行機を利用して来院される方にとっても通院しやすい環境が整っています。

バスをご利用の方は、「日赤医療センター前」(学03:渋谷駅行、学06:恵比寿駅行、港区のコミュニティバスちぃばす青山ルート)で下車しいただくと病院の目の前です。

(注意)案内にもありますように、広尾駅からの道のりはややきつい上り坂となっており、都営バスの黒77と品97が停車する「日赤医療センター下」からはさらにきつい坂で病院まで徒歩15分程度かかりますのでご注意下さい。

主な対象疾患名と検査・治療法

間質性肺炎には多くの種類があります。当センターでは原因を突き止め、個別の治療を行います。

主な疾患名(このほかにも多数の間質性肺炎があります)

●特発性間質性肺炎(特発性肺線維症Idiopathic Pulmonary Fibrosis:IPFなど)

特発性間質性肺炎は原因不明の間質性肺炎であり、その中でもIPFの臨床経過は個々の患者さんで様々です。IPFの診断には臨床経過、血液検査結果、胸部X線、CT所見、肺機能検査、病理検査など様々な情報が必要であり、呼吸器内科医、放射線科医、病理医を中心とした多職種での協議が重要とされています。

●過敏性肺炎

家庭や職場などにおいて吸入した抗原が肺内でアレルギー反応を起こすことで発症する疾患です。カビを抗原とする夏型過敏性肺炎や、鳥抗原を原因とする鳥関連過敏性肺炎が多いと考えられており、患者さんやそのご家族などからの吸入抗原の問診が重要となります。

●膠原病関連間質性肺炎

膠原病では疾患を問わず呼吸器疾患を合併する頻度が高く、その中でも間質性肺炎は生命予後へのインパクトが最も大きい合併症です。そのため、呼吸器内科医、膠原病科医を中心にチーム医療で診断、治療などを行っていく必要があります。

●進行性肺線維症(PPF)、進行性線維化を伴う間質性肺疾患(PF-ILD)

間質性肺炎には上記以外にも様々な疾患が含まれますが、原因によらず呼吸機能の低下、胸部CTでの線維化の進行、呼吸器症状やQOLの悪化を認める予後不良の疾患群です。

主な検査

当センターを受診された際には、以下の検査などで間質性肺炎の状態を評価いたします。

初診時から、入院を含めた迅速かつ網羅的な検査(クリニカルパス)で、早期に治療方針を決定します。

患者さん毎に必要な検査は異なりますので、診察時に詳細をご説明いたします。

・血液検査

・胸部X線、CT

・肺機能検査

・気管支鏡検査(クライオバイオプシー)

・外科的肺生検(診断のための手術)

治療法(呼吸リハビリテーションと栄養療法は下部ページにて詳細にご紹介しております)

多職種によるカンファレンス(multidisciplinary discussion:MDD)は呼吸器内科医、放射線科医、病理医、膠原病内科医などの専門医によるカンファレンスであり、診断の精度を向上させ治療方針を決定する上でも重要なプロセスです。多職種カンファレンス (MDD)などで決定した方針に基づき、あなたに合った治療を組み合わせます。

- 抗原回避:過敏性肺炎の原因となるアレルゲンや刺激物を可能な限り特定し、その暴露を避けることが重要です。職業的な暴露の場合、労働環境を改善することが必要です。

- 薬物療法(抗線維化薬):間質性肺炎の進行を遅らせるために使用される薬物です。

- 薬物療法(抗炎症薬):特に膠原病関連間質性肺炎や過敏性肺炎などに対してステロイドや免疫抑制剤が使用される場合があります。

- 酸素療法:肺機能が低下している場合、酸素療法が必要な場合があります。

➝肺移植:症状が重度で、他の治療法が効果的でない場合、肺移植が検討されることがあります。

- 肺移植は当医療センターでは施行できないため、肺移植実施施設へご紹介いたします。

- 緩和ケア:間質性肺炎患者さんには発症からの全経過を通じて多職種による支援が必要であり、早期からの緩和ケアも重要と考えられています。

専門医による多職種カンファレンスで治療方針を検討し、看護師、理学療法士、管理栄養士、ソーシャルワーカーなどとも連携し患者さん毎に集学的治療を行います。

他院で治療困難といわれた場合でも当院では治療可能な場合もありますのでご相談ください。

呼吸リハビリテーション

【特徴】

- 当医療センターオリジナルの呼吸リハビリテーションを実施

- 個別に身体機能を評価し、各患者さんに合ったプログラムを作成

- 呼吸リハビリテーション専門資格を持ったスタッフが対応します

(呼吸理学療法専門理学療法士, 認定呼吸理学療法士, 3学会合同呼吸療法認定士)

【対象】

- 提供する運動療法は「呼吸状態」が安定していることが条件となります

- 間質性肺炎センターでは軽症から重症の方まで、プログラムを変更して行っています

- 「週7日前後」の入院プログラムと「週1回」の外来プログラム(希望者のみ)

呼吸ケア・リハビリテーション学会 呼吸リハビリテーションに関するステートメント(2018)より抜粋

【主な内容】

- 1回の提供時間は40分です

- 定期的な身体機能評価を実施し、状態に合ったプログラムをご提供します

栄養療法

栄養療法(栄養管理)は間質性肺炎患者さんにとって体力低下、体重減少予防のために大切な治療の一つです。

【特徴】

- 当医療センターオリジナルの呼吸ケア食を実施

- 現在の栄養状態を体組成計にてチェック

- 個別に食生活、栄養状態を評価し、各患者さんに合った栄養指導、食事指導計画を作成

- 栄養補給療法について説明

- 呼吸器疾患の栄養療法経験を持つスタッフが対応します

(病態栄養専門管理栄養士、栄養サポートチーム専門管理栄養士、静脈経腸栄養認定管理栄養士)

【対象】

- 栄養指導はすべての方に行っています

- 呼吸ケア食による栄養療法や栄養補給療法は体重が少ない方や体重が減ってきてしまった方を主な対象としています

【栄養指導の内容】

- 問診:栄養指導は食生活アンケートを用いて問診を行い、患者さんの嗜好、食習慣、食事内容などを教えていただきます

- 栄養状態を体組成測定機器によって確認し、目標とする体重を一緒に設定します。

- 食事計画:リーフレットを使いながら呼吸ケア食、MCTオイルを中心に、個別生活にムリなく調整できる食事についてお話いたします。

- 栄養補給療法:リハビリ後など日常生活の中に栄養補助食品を取り入れる栄養補助食品をご紹介いたします。

- 栄養指導は1回あたり初回概ね30分、2回目以降概ね20分としております。

- 栄養指導は定期的に受けていただくことができます(保険診療では原則1ヶ月に1回となっています。栄養療法の効果を見るためには3ヶ月毎などの受診をお勧めしています)

【栄養療法とは?】

普段のあなたの食事にMCTオイルと栄養補助食品(1日200kcalほど)を加えることです。あなたの食事を整えながら栄養補助食品を取り入れることが大切です。

【呼吸ケア食とは?】

病院食において基準となる常食(1600kcal)という食事に、昼食および夕食のご飯150gに対してMCTオイル小さじ1杯(約6g)をまぜたご飯及びリハたいむゼリー1日1袋(100kcal、たんぱく質10g)によってエネルギー、たんぱく質を強化した食事のことです。

*糖尿病や腎臓病などで食事制限されている方は、医師や管理栄養士によって個別に栄養補給量を調整させていただきますのでお申し出ください。

チーム医療(院内スタッフ)

- 呼吸器内科医: 精密な診断と、薬物療法を中心とした治療計画の立案・統括を行います。

- 呼吸器外科医: 外科的肺生検による確実な診断や、手術が必要な場合の適切な対応を担います。

- 膠原病内科医: 全身疾患に伴う間質性肺炎に対し、高度な専門知識をもって管理を行います。

- 緩和ケア医: 診断の早期から、身体的な苦痛や精神的なつらさを和らげるサポートを行います。

- 看護師: 専門的な知識に基づき、入院・外来での療養生活を支え、患者さんとご家族に寄り添います。

- 薬剤師: 複雑な薬剤の副作用対策や、正しい服薬方法の指導・管理を徹底します。

- 理学療法士: 呼吸リハビリテーションを通じ、息切れを軽減し身体機能を維持するための指導を行います。

- 管理栄養士: 「呼吸ケア食」の提供や栄養指導を通じ、筋力低下や体重減少を予防します。

- メディカルソーシャルワーカー(MSW): 医療費助成、介護保険の活用、転院・退院後の生活相談を承ります。

- 臨床心理士: 病気に伴う不安や心の負担に対し、専門的なカウンセリングで支えます。

- 医療事務員: スムーズな受診受付、紹介状の管理、手続きのサポートを行い、患者さんを最初にお迎えします。

初診予約・アクセス

当センターの受診には、かかりつけ医療機関からの「紹介状」が必要です。

(※患者さん個人による WEB 予約・直接のお電話ではご予約いただけません)

【受診までの3ステップ】

- かかりつけ医、または日赤主治医に相談

「日赤医療センターの間質性肺炎センターを受診したい」

「リハビリや食事の専門的な指導も受けてみたい」

「一度、全国から患者さんが集まる専門のセンターを受診してみたい」などとお伝えください。

- 医療機関から予約 かかりつけの医療機関から、当医療センターの「医療連携課」へ電話または FAX で予約連絡を入れていただきます。

医療連携課

TEL: 03-3400-0471

FAX: 03-3400-0193

(受付:平日 8:30-17:00)

※診療情報提供書(紹介状)には必ず胸部 CT 検査結果の同封をお願いしています。

- 予約日に来院 紹介状、画像データ(CD-ROM 等)、保険証をお持ちになり、予約日時にご来院ください。

【初診外来担当】

・担当医師: 猪俣 稔(間質性肺炎センター長)

・初診日時: 毎週 月曜日 午後(完全予約制)

①13:30-14:30

②14:30-15:30

③15:30-16:30

※2026年4月以降火曜日午後も初診外来を行う予定です

【アクセス】

日本赤十字社医療センター 〒150-8935 東京都渋谷区広尾 4-1-22

- 東京メトロ日比谷線「広尾駅」より 徒歩約 15 分

- JR・私鉄各線「渋谷駅」「恵比寿駅」より バスで約 10〜15 分(「日赤医療センター前」下車)

バスをご利用の方は、「日赤医療センター前」(学03:渋谷駅行、学06:恵比寿駅行、港区のコミュニティバスちぃばす青山ルート)で下車しいただくと病院の目の前です。

注意:案内にもありますように、広尾駅からの道のりはややきつい上り坂となっており、都営バスの黒77と品97が停車する「日赤医療センター下」からはさらにきつい坂で病院まで徒歩15分程度かかりますのでご注意下さい。

- お車でお越しの方: 地下駐車場がありますが、なるべく公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。