胆膵疾患診療

我々胆膵グループの守備範囲は、胆管・胆嚢・膵臓です。

胆石のような良性疾患から、膵癌・胆道癌といった悪性疾患まで幅広い疾患を診ております。内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)・超音波内視鏡(EUS)などによる正確無比な胆膵疾患の診断、胆管結石除去術や胆管・消化管ステント留置術などの標準的な内視鏡手術を高いレベルで行うのはもちろん、超音波内視鏡下胆道ドレナージ(EUS-BD)・内視鏡的ネクロゼクトミー(Endoscopic Necrosectomy)といった胆膵内視鏡における最先端の治療を日常診療に取り入れております。皆様が抱いている「内科」のイメージよりは、おそらくは「外科」のイメージに近く、メスの代わりに内視鏡を握ることで、患者さんの体に負担の少ない低侵襲な治療を世界最高レベルで提供させていただいております。胆膵関連処置(ERCP関連、EUS関連、経皮関連)の治療件数は毎年約500例以上あり、国内有数の症例数を誇っております。とりわけ、先述した超音波内視鏡下胆道ドレナージ(EUS-BD)に関しては、非常に高度な技術を要する先進的な内視鏡手術でありますが、2014年は11例の患者さんに施行させていただき、いずれも良好な経過をたどっております。

悪性腫瘍(膵癌・胆道癌)に関しては、当センター肝胆膵外科のactivityが非常に高いことと相まって、当科でも多くの患者さんを診る機会に恵まれています。手術適応のない患者さんには、抗がん剤(化学療法)を中心とした抗腫瘍療法を行なっておりますが、胆膵悪性腫瘍に対する化学療法のエキスパートとして、患者さんの生活の質(QOL)をなるべく落とさず、且つ最大限の治療効果を引き出せるように、オーダーメイドの抗がん剤治療を提供いたします。2013年12月に認可されたFOLFORINOX療法、2014年12月に認可されたGEM+nab-PTX療法といった新しい治療レジメンも、いち早く投与可能な環境を整え、すでに多くの患者さんに投与させていただいております。

胆膵グループでは、緊急を要する手術も多く、夜間や週末であっても必要があれば病院に駆けつけて手術を行っております。すべては患者さんの笑顔のために!そのためには、どんな労力だって惜しみません。さあ、我々日赤胆膵グループと一緒に、病と闘っていきましょう!

以下、主な疾患および検査・手術について解説させていただきます。

胆管:

肝臓で作られた胆汁の通り道です。胆管は十二指腸に開口し、胆汁はそこで食べ物と混ざり合い、脂肪の分解・吸収を行います。

胆嚢:

胆管にぶらさがっている袋状の臓器です。胆汁の貯蔵庫として働いています。

膵臓:

胃の裏側にあり、様々がホルモンや消化酵素を出しています。

胆石

「たかが胆石、されど胆石」

胆石(たんせき)とは、胆嚢(たんのう)や胆管(たんかん)にできる結石(石)です。

結石のできる場所によって、①胆嚢結石、②総胆管結石、③肝内結石に分類され、それぞれ症状、治療法が異なります。肝内結石の頻度は少ないので、ここでは胆嚢結石および総胆管結石についてお話します。

①胆嚢結石

一般的に胆石といえば胆嚢結石のことを指します。人間ドックや健診などで腹部エコー検査を施行すると5-10%程度の方に認められます。

胆嚢結石を持っている方のうち、実際に結石が何らかの「悪さ」をするのは8割であり、2割の方は何も起こりません。何も起こらない確率のほうが高いので、胆嚢結石があるだけでは予防的に何かをする必要はありません。1年に1回程度、健診などで腹部エコーを当てて、特に状況が変わらないことを確認すれば十分です。

しかしながら、結石が以下のような「悪さ」をした場合には、治療対象となります。

胆石発作

胆嚢の出口に結石が嵌りこむことで起こります。典型的には、右季肋部痛(右のあばらの下あたりの痛み)で発症しますが、運が良いと嵌りこんだ結石が外れてくれる場合があり、それに伴って痛みも無くなります。痛みの程度は様々ですが、救急車を呼ぶくらいの激痛であることも少なくありません。胆石発作を繰り返している方は、待機的に胆嚢摘出術を行うことをお勧めしています。

急性胆嚢炎

結石が出口に嵌っている状態が続くと、胆嚢内に細菌感染を起こすことがあります。急性胆嚢炎と呼ばれる状態で、右季肋部痛に加えて高熱を認めるようになります。急性胆嚢炎は、放置すれば敗血症から死に至ることもあり、すみやかに治療を開始する必要があります。

急性胆嚢炎を発症した場合、初期治療(絶食、点滴、抗生剤・鎮痛剤)の後、早期に胆嚢摘出術を行うことが望ましいです。しかし、何らかの理由で早期に胆嚢摘出術を行えない場合、まずは内科的治療(胆嚢ドレナージ術=胆嚢内の膿を出す処置)を行い、その後可能であれば胆嚢摘出術を考慮します。当科で行っている胆嚢ドレナージ術としては、経皮経肝胆嚢ドレナージ術(PTGBD)、内視鏡的胆嚢ドレナージ(EGD)、超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ(EUS-GBD)があり、患者さんの病態に合わせて最善のドレナージ方法を選択しております。

総胆管への落石

胆嚢内で結石がおとなしくしていればいいのですが、残念ながら総胆管内に落ちてくることがあります。この場合には、「総胆管結石」と名前が変わり、また別の「悪さ」をすることになります(総胆管結石の項を参照)。

②総胆管結石

胆嚢からの落石によるものと総胆管原発のものとがありますが、前者の方が多いとされています。総胆管結石があるだけでは何も悪さはしませんが(無症候性総胆管結石)、結石が胆管の出口に嵌りこむと、以下のような悪さをします。

急性胆管炎

結石により胆管が閉塞し、胆汁が十二指腸に流出できなくなると、腹痛や黄疸が出てきます。さらに、うっ滞した胆汁に細菌感染が起きると急性胆管炎を発症し、高熱が出ます。急性胆管炎は、未治療で放置した場合、数時間で敗血症性ショックから死にいたることもある緊急疾患です。早期に胆管ドレナージ(胆管閉塞の解除)を行い、胆管閉塞を解除する必要があります。胆管ドレナージの方法としては、内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)が第一選択となりますが、症例によっては経皮経肝胆管ドレナージ術(PTBD)を選択することもあります。

胆石性膵炎

結石により膵管が閉塞し、急性膵炎を起こすことがあります。通常の急性膵炎の治療(別項参照)に加えて、緊急で内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)による胆管ドレナージを必要とすることが多いです。

胆管炎や膵炎がある程度落ち着いてから、内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)による内視鏡的胆管結石除去術を行います。胆嚢結石と違い、総胆管結石の場合には無症候性であっても、内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)による結石除去の適応となります。なお、総胆管結石除去目的の入院は、合併症がなければ3泊4日でのご案内が可能です。

急性膵炎

「とにかく痛い!治療には、緻密な循環動態の管理が求められる」

膵液に含まれる消化酵素により自らの膵臓が消化されてしまった状態が急性膵炎です。日本での発症は年々増加傾向にあります。膵炎になる人は、女性は70歳代、男性は50歳代の方が多く、比較的男性に多い傾向があります。

急性膵炎の原因として多いのは、アルコールと胆石です。その他、薬によるもの、内視鏡的逆行性膵胆管造影検査に伴うもの、先天的な膵臓の形の異常(膵管癒合不全)、脂質異常症(中性脂肪が高い)などが原因の場合もありますが、原因がわからない「特発性」と診断される方もいらっしゃいます。

とにかく痛い病気であり、みぞおちを中心として背中にまで及ぶ激しい腹痛に見舞われます。治療の中心は点滴による循環動態の維持です。膵炎の炎症が全身に及ぶことで、全身の血管内を循環する水分の減少(血管透過性亢進による血管内脱水)を生じ、ひいては臓器障害を来たします。そのため尿量などを確認しながら、大量の点滴を行います。状況に応じて、膵臓の酵素を押さえる薬(膵酵素阻害剤)の点滴や、膵臓の周囲の感染を防ぐ目的で、抗生物質を使用します。

重症急性膵炎の場合、炎症が全身に波及し、腎臓、肺など他の機能低下(多臓器不全)が生じることがあります。人工呼吸器や血液透析を含めた集中治療室での治療が必要になることもあります。重症化した場合に死亡率は10-30%程度とされており、決して侮れない手ごわい病気です。

膵癌

「早期発見が難しく、進行も早い。化学療法の選択肢は徐々に拡がってきている!」

膵癌は、特徴的な症状がないことから早期発見が難しい癌のひとつです。また、場所によっては、健診やドックで行うような腹部エコー検査では見つかりにくいことも、発見が遅れる理由の一つです。初発症状は腹部違和感や食欲不振、体重減少といった、他の病気でも起こるような症状がほとんどです。また腫瘍により膵臓内を走行する胆管が詰まり、胆汁の流れがせき止められると、黄疸が生じることがあります。さらに糖尿病が新しく出たり、糖尿病のコントロールが悪くなることもあります。

CT・MRIなどの画像検査で膵癌が疑われた場合には、超音波内視鏡ガイド下穿刺(EUS-FNA)にて組織を直接採取してくることで、確定診断を付けます。膵癌と確定診断がついたならば、CT所見を参考に病期決定(staging)を行い、外科的手術により根治が期待できそうであれば外科に紹介します。病期が進行した症例では、手術による根治が期待できないので、当科にて化学療法(抗がん剤)を中心とした抗腫瘍療法を行ないます。

我が国における膵癌の化学療法は、ここ20年で大きな進歩を遂げています。20年前は何も使える薬がなかったのですが、2001年にGEM(ゲムシタビン)が、2006年にTS-1(ティーエスワン)が、2011年にGEM+Erlonitib (エルロニチブ)が、2013年12月にFOLFIRINOX(フォルフィリノックス)が、2014年12月にGEM+Nab-PTX(ナブパクリタキセル)が保険承認され、使える抗がん剤の選択肢が徐々に広がってきています。

膵臓の頭の方に癌ができると、胆管が閉塞して黄疸が出てきたり、十二指腸が閉塞して食事が取れなくなったりと、二次的な問題が発生することが多くなります。膵癌の治療においては、抗がん剤投与だけでなく、このような二次的な問題へのマネジメント能力も問われます。胆管閉塞や十二指腸閉塞に対しては、内視鏡的に胆管ステントや消化管ステント留置を行うことで改善が期待できますが、我々のグループはこのような悪性腫瘍による胆管・消化管ステント治療のエキスパート集団であり、全国トップレベルの高い技術と症例数を誇ります。また、緩和ケア科との連携も密にしておりますので、全身状態が悪化して抗腫瘍療法が継続できなくなった患者さんにおかれましても、スムーズに緩和ケアへ移行することが可能です。

胆道癌

「黄疸はほぼ必発!非切除症例では、胆管ステントのマネジメントが勝負所!」

胆汁の通り道にできた癌のすべてを指します(乳頭部癌、胆管癌、胆嚢癌)。胆汁の通り道にできるので、胆汁の流れが悪くなり、黄疸が高頻度で出ます。癌が胆道のどこからどこまで存在するかによって手術様式が全く変わってくるので、CTなどで胆道癌が疑われた場合には、内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)を行い、胆管ステント留置による黄疸の解除を行うだけでなく、癌の存在部位を正確に診断します。

<癌の存在範囲により、それぞれ術式およびステントの置き方が全く異なる>

病期がある程度進んでしまい、手術適応がないと判断された場合は、化学療法の適応となります。手術と違って根治は期待できませんが、癌が増殖するスピードを少しでも抑えることは期待できます。化学療法を長くかつ安全に続けるためには、胆管ステントのマネジメント能力が医者に求められます。とくに、肝門部という場所に腫瘍ができると、複数本のステント留置が必要となることが多く、高度な技術が要求されます。さらには、留置したステントが何か問題を起こした場合にも、すみやかに対応できるような高度なトラブルシューティング能力も要求されます。我々のグループは、胆管ステントに関しては全国トップレベルの症例数と高い技術を誇っており、そのマネジメント能力には絶対の自信を持っております。

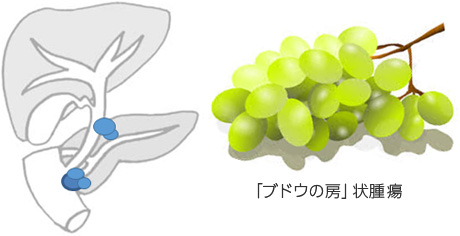

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN:Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm)

「ブドウの房状腫瘍は膵癌の高リスク群!どんなに小さくても、定期的なフォローが必要」

中身が液体で満たされた袋状の構造物を嚢胞(のうほう)と呼びます。嚢胞は体の色々なところにできますが、膵臓にできた嚢胞(膵嚢胞)は要注意です。膵嚢胞には色々な種類のものがありますが、最近注目されている膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)についてお話します。

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN:Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm)とは膵管(膵液の通り道)内に乳頭状に増殖する膵腫瘍で、粘液を産生することで嚢胞状となることが多く、膵管が太くなることもあります。主膵管型、分枝型、混合型の3つのタイプがあり、主膵管型は原則的に悪性頻度が高いので、外科的手術適応となります。分枝型は、俗に「ブドウの房状腫瘍」と言われ、治療を必要としないものが大半ですが、年率1%程度の割合で膵癌を合併することがあります。また、IPMNの患者さんは、膵内のほかの場所にも膵癌ができる危険性が高いことが知られており、小さな分枝型IPMNでも定期的に検査を受けることが必要です。

初回指摘の場合は、CT・MRI・EUS(超音波内視鏡)を行い、現時点での悪性所見の有無を確認します。それ以降は、だいたい半年に一度程度の頻度で来院していただき、CT・MRI・EUSの検査のいずれかを適宜組み合わせながら、慎重にフォローしていきます。残念ながら、経過中に悪性所見を認めた場合には、精査のうえで外科に紹介することとなります。

主な検査・処置

① 内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)

我々胆膵グループの中で最も多く行われている処置です。

内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP :endoscopic retrograde cholangiopancreatography)は、内視鏡(カメラ)を口から入れて食道・胃を通り、十二指腸まで進め、胆管や膵管に直接細いチューブを介して造影剤を注入してレントゲン写真を撮影することで、胆嚢や胆管及び膵管の異常を詳しく調べる検査です。本検査は1970年に開発されて以来、これらの臓器に関する病気の診断と治療に大きな貢献をしてきた標準的な検査法です。エコーやCT・MRIなどでも、これらの管に関する情報を得ることはできますが、直接的に検査ができ、必要により病気の部分から組織を採取して、病理検査をすることができるため、ERCPがこの領域の最終的な精密検査法として位置付けられています。

<ERCP イメージ図>

・ERCPに関連した内視鏡的手術

内視鏡的胆管ステント留置術

肝臓で作られた胆汁は、胆管に流れ込み、最終的に十二指腸に出てきます。そこで食べ物と混ざり合うことで、胆汁の本分(脂肪の分解・吸収)を行います。ところが、胆管に癌や結石ができると、胆汁の流れが妨げられ、行き場を失った胆汁が血液に逆流することで、黄疸を来します(閉塞性黄疸)。このような場合、内視鏡的に胆管に「ステント」と呼ばれる筒状のものを留置することで、胆管閉塞を解除し、黄疸を改善することができます。

とりわけ、胆管閉塞により行き場を失った胆汁に細菌感染が起きると、高熱を出して急性胆管炎を発症します。急性胆管炎は、未治療で放置するとあっという間に敗血症になり、致死的経過をたどることも少なくない恐ろしい病気なので、早期に胆管にステントを留置する必要があります。夜中であろうと週末であろうと、我々は病院にかけつけて緊急で内視鏡を握ります。内視鏡的胆管ステント留置術の確立により、胆管炎で命を落とすことは非常に少なくなりました。

ステントにはプラスチックステントと金属ステントがあり、基本的に前者を留置するケースが多いですが、悪性腫瘍による胆管閉塞で手術適応がない場合には、より開存度の高い金属ステントを留置することが通例です。金属ステント留置には非常に高度な技術が要求されますが、我々のグループでは年間50件ほどの金属ステント留置症例があり、全国トップレベルの技術を提供しております。

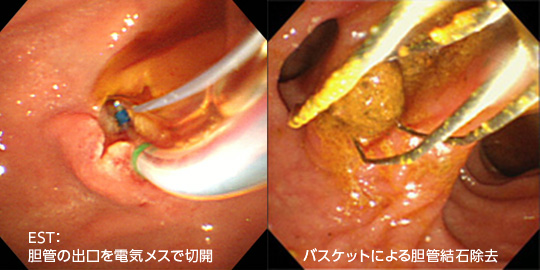

内視鏡的胆管結石除去術

胆嚢結石の治療は外科的に胆嚢的手術を行いますが、総胆管結石は内視鏡的手術により除去します。まずは、胆管の出口(乳頭)を電気メスで切開(EST)、もしくは風船で拡張(EPBD)し、結石が出やすくなるように胆管の出口を広げます。続けて、結石除去用のバスケットやバルーン等の内視鏡処置具を胆管内に挿入し、胆管内の結石を十二指腸へと掻き出してきます。一昔前は、胆嚢結石と同様に、総胆管結石の除去も外科の先生にお願いして開腹して除去してもらっていましたが、内視鏡技術が発達したことで現在では1時間ほどの内視鏡手術で結石除去が可能となっており、経過良好であれば手術翌日から食事開始、翌々日には退院が可能です(3泊4日が標準的な入院スケジュール)。

胆嚢にも結石があり、胆嚢からの落下による総胆管結石再発が懸念される場合には、外科の先生にお願いして後日待機的に胆嚢摘出術を行います。当センターでは、外科との連携もスムーズですので、胆嚢摘出術の手配も速やかに行うことが可能です。

②EUS(超音波内視鏡)関連

観察EUS

EUSとはEndoscopic UltraSonography:超音波内視鏡の略であり、胆膵領域においては必須の検査です。通常の腹部超音波(エコー)検査では、消化管のガスに邪魔をされてしまうので、たとえば膵臓や総胆管の全体像を描出することは困難です。EUSでは、先端に超音波装置が付いている胃カメラを使い、胃や十二指腸まで胃カメラを挿入します。そこから超音波を出すことで、誰にも邪魔されることなく膵臓や胆管などの全体像をリアルタイムで描出することが可能です。しかも、画像の解像度は、通常の腹部エコー検査よりもはるかに高いので、診断能は格段に上がります。

外来でも行える検査(月曜、木曜午後)であり、検査時間は30分ほどで終わりますが、鎮静剤を使用しますので、目が覚めるまで院内でお休みいただきます。したがって半日かかると思っていただいた方がよいです。

EUS-FNA(超音波内視鏡ガイド下穿刺術)

さらには、観察だけでなく、内視鏡の先端から針を出すことで、直接細胞や組織を採取して病理学的に確定診断をつけることが可能です。この手技はEUS-FNA(超音波内視鏡ガイド下穿刺術)と呼ばれ、平成22年4月より保険適応となった最先端の内視鏡検査です。EUS-FNAの登場により、今までは確定診断が困難であった膵腫瘍の診断率は大幅に向上しました。EUS-FNAの対象疾患は膵腫瘍だけでなく、胆嚢・胆管の病変、腹腔内腫瘍・リンパ節や腹水、縦隔内の病変など多岐にわたります。手技時間は約30分~60分程度で、観察のみ行う場合と同様に鎮静薬を使用しますので、痛みはありません。外科的な開腹・開胸腫瘍生検と異なり皮膚に傷も残りませんし、翌日から食事も可能で、体に負担の少ない検査です。EUS-FNAを行う場合には、観察のみの場合と異なり、数日間の入院が必要となります。

<EUS-FNAのイメージ図>

膵腫瘍に対する正診率は95%以上

当センター症例数(2014年)

観察EUS -140件、

EUSFNA - 50件

EUS-BD(超音波内視鏡下胆道ドレナージ)

胆膵疾患による胆管狭窄のために閉塞性黄疸を生じることがあり、胆管へのステント留置が必要になることがあります。通常、第一選択としてERCPによるステント留置が試みられますが、様々な理由により困難な場合があります。このような場合、後述する経皮経肝的胆道ドレナージ(PTBD)という処置が選択されることが多く、現在でも広く行われています。しかしPTBDの最大の欠点は、体の外にチューブや排液をためるボトルが必要となり、生活に支障を来たすことです。この難点を克服する新たな処置として、前述のEUS-FNAの手技を利用した超音波内視鏡下胆道ドレナージ(EUS-BD)という選択肢があります。

例えば、膵癌の患者さんで胆管が詰って黄疸が出現した場合、通常であればERCPによる胆管ステント留置が第一選択となりますが、膵癌が十二指腸へ広がり内腔が狭くなったため、内視鏡が通過せず、通常のERCPによるステント留置が不可能となることがよくあります。そのような場合、胃内から超音波内視鏡で肝臓の中の胆管を観察して、胆管を穿刺し、ERCPと同じ要領で胃~胆管に金属ステントを留置するといったことが可能です。EUS-BDは、まだまだ全国の病院で標準的に行われている手術ではなく、先進的な高度専門技術を要することから、施行可能な施設も限られています。当センターでは2014年に11例のEUS-BDを経験しておりますが、いずれも良好な経過をたどっており、適応症例があれば積極的に今後とも施行していく方針です。

<EUS-BDのイメージ図:EUS-HGSの場合>

③内視鏡的消化管ステント留置術(食道、十二指腸、大腸)

癌が進行すると消化管が閉塞してしまうことがあります。食道、胃、十二指腸が閉塞すると、吐いてしまったり、また食事を摂ることができなくなります。また大腸が閉塞すると、食事が摂れないだけでなく、大腸がパンパンになり穴があいてしまう危険性も出てきます。従来は胃十二指腸閉塞に対しては外科的バイパス手術(胃と小腸をつないで迂回路を作る手術)が、大腸閉塞に対しては人工肛門造設術が幅広く行われていましたが、最近では消化管ステントもひとつの治療選択肢となってきています。

内視鏡的消化管ステント留置術は、ERCPのテクニックを応用して行います。特に、我々のグループで扱う膵頭部癌、乳頭部癌、下部胆管癌などの十二指腸に近い場所にて発生した悪性腫瘍は十二指腸閉塞を来すことが多く、十二指腸ステントの症例を最も多く扱っています。全身状態的に外科的手術を受けることが困難な患者さんや、予後を考えると外科的手術を受けることがあまり得策ではないと考えられる患者さんに対しては、積極的に十二指腸ステントを内視鏡的に留置しております。手技的成功率はほぼ100%、臨床的成功率は80%程度、2014年は14例の症例を経験しております。

④経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)、経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD)

胆管閉塞に対する胆管ドレナージ方法としては、内視鏡的ドレナージが近年では第一選択となっております。しかしながら、何らかの理由で内視鏡的アプローチが困難な患者さんには、経皮的アプローチで胆管にチューブを留置します。特に、急性胆嚢炎に対しては、内視鏡的胆嚢ドレナージ術の成功率が80%程度とそこまで高くないため、いまだに経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD)が第一選択となることが多いです。経皮的処置の最大の欠点は、何といっても体の外にチューブや排液をためるボトルが必要となり、生活の質が低下することです。2014年は年間130例の経皮処置を行なっております。

<PTBD, PTGBDのイメージ図>

近年では第一選択となることは少なくなったが、急性胆嚢炎に対しては現在でも多く行われる。

体外にチューブが出た状態となるため、生活の質が低下するのが難点!